【2025年最新】不登校の統計データを徹底解説。過去最高35万人、増加率抑制の背景と今後の課題

2025年10月に文部科学省が発表した最新の不登校数の調査が発表されました。

本記事では、統計が示す変化の背景をおさらいしながら、GIGAスクール構想や、不登校対策として進められた法整備による教育の柔軟化による学びの変化は、不登校の生徒だけにとどまらない大きな可能性を秘めていることを考察します。

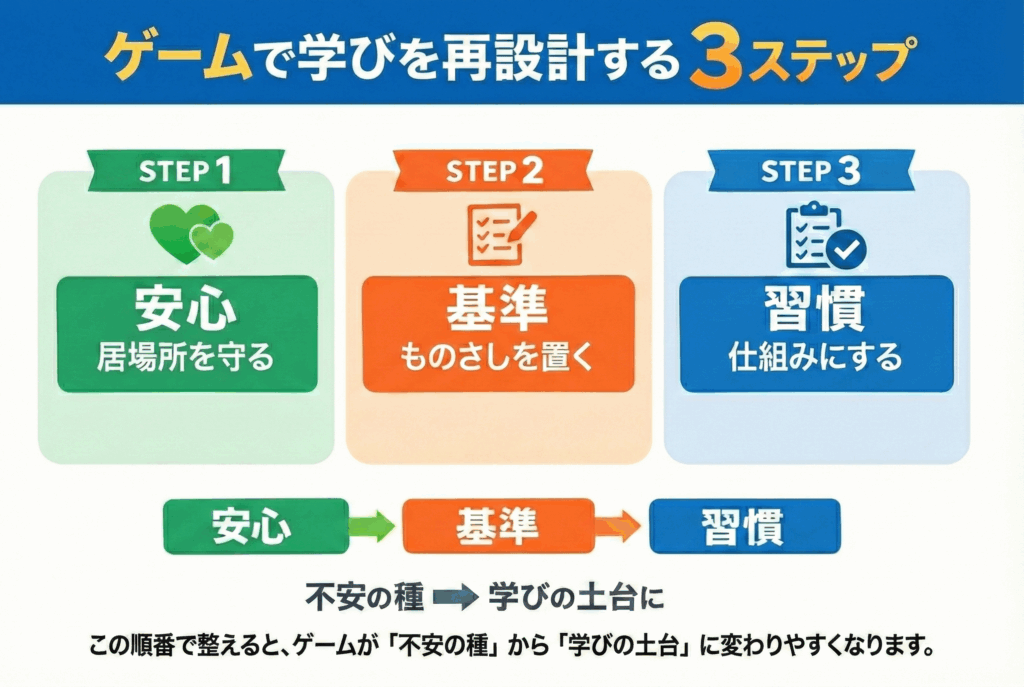

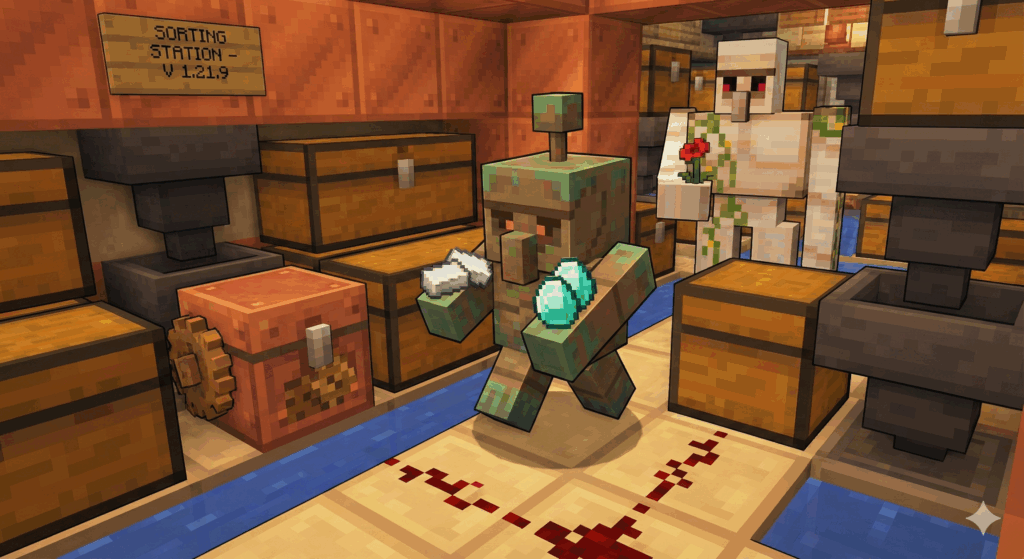

この新しい学びのモデルは、個人に合わせた学習を必要とする学び手、病気療養中、スポーツや芸術活動に専念する生徒、あるいはギフテッド教育が必要な生徒など、多様な事情を抱えた「すべて」の子どもたちにとってのセーフティネットとして機能する可能性を秘めています。不登校問題への対応は、期せずして、固定化されていた日本の教育システム全体を見直し、個人を基点とした新しい学びのスタンダードを生み出す変革のきっかけとなるかもしれません。例えばですが、ゲームという世界に開かれた新しい基準に基づく学びなどもその一つになり得るとゲムトレでは考えています。

ゲムトレ体験会のお申込みはこちらから!体験会の前に保護者様のみでのご相談会を行うことも可能です。ご相談は無料です。20分からでもまずは、気になることご不安なことをお話ください。

目次

文部科学省統計が示す「転換期」:総数増加と増加率鈍化

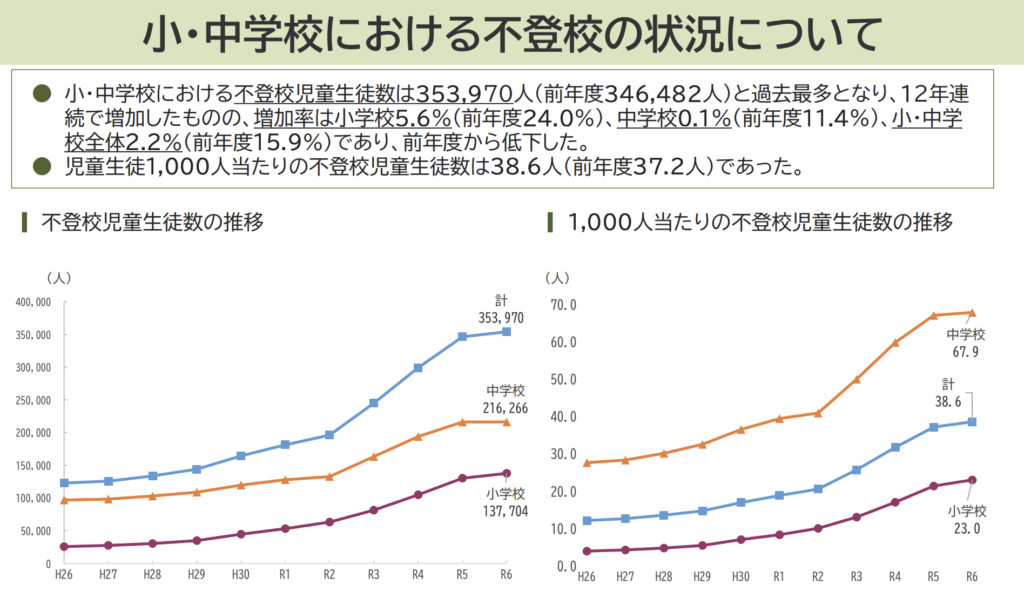

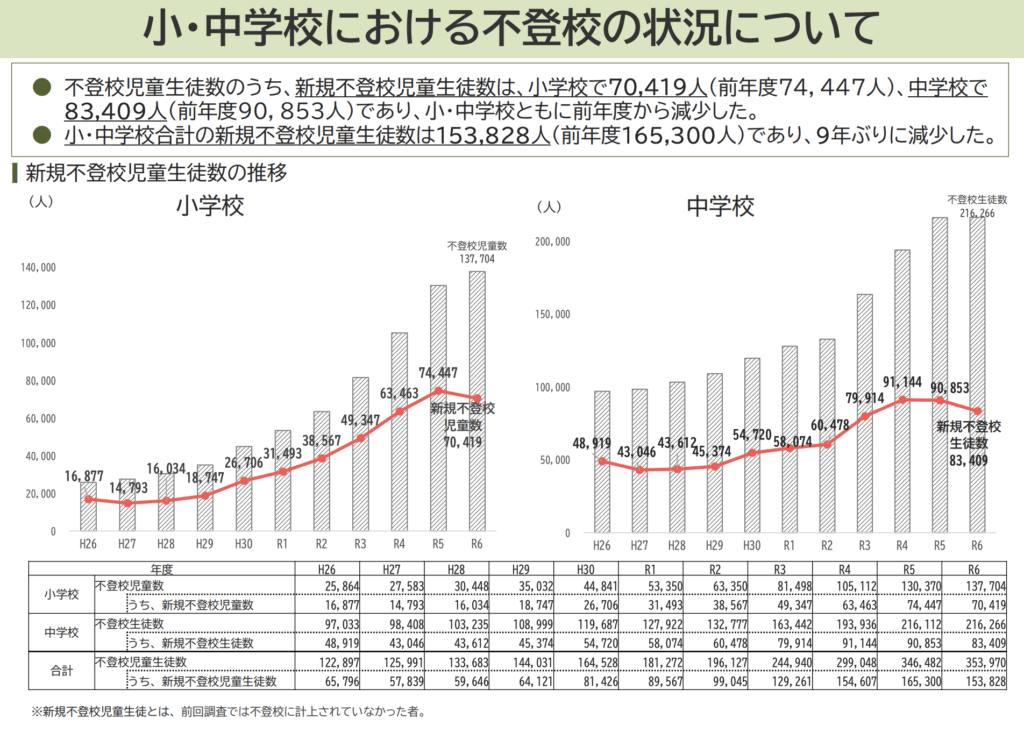

2025年10月に文部科学省が発表した最新の調査(令和6年度)によると、日本の不登校問題は二つの異なる流れを示しており、新しい局面に入ったことがわかります。

過去最多を更新する「累積数(ストック)」と急激に鈍化する「流入数(フロー)」

一つ目の流れは、小・中学校の不登校の児童生徒の総数が35万3,970人に達し、過去最多を更新したことです。この数は、過去の増加が積み重なった結果を示しており、問題の深刻さが続いていることを意味します。

しかし、二つ目の、より重要な流れは、不登校の総数の「増え方」(増加率)が劇的に遅くなったことです。令和6年度の前年度比増加率はわずか2.2%であり、以前の急激な伸び(令和5年度15.9%、令和4年度22.1%)と比べると著しい変化です。

これは、不登校の累積数(蓄積された数)は依然として多いものの、新たに不登校になる児童生徒の数(流入)が抑えられ始めた可能性を示唆しています。実際、小学校と中学校では、初めて不登校と数えられた新規児童生徒の数が前年度よりも明確に減少しています。

課題の性質変化:「危機」から「長期マネジメント」へ

しかし、一方では、総数は35万人を超え、不登校継続率も70%以上と高い水準が続いています。仮に不登校の問題の性質が、「急増の危機」から脱したとしても、「既存集団への効果的な支援」や「長期的なマネジメント」の課題が残ることは確実です。

新規増加率抑制を可能にした制度的・社会的要因とコロナ禍の影響

不登校の新規増加が抑えられ始めたのは、コロナ禍をきっかけに日本の教育システムが大きく変わり、柔軟性が増したことがあるかもしれません。今も進行している様々な支援策がゆっくりとですが、新しい学びの形へと結実していくのではないでしょうか。

GIGAスクール構想が構築した学習継続のセーフティネット

子どもたち一人ひとりに配られた学習用のパソコンやタブレット(GIGAスクール構想によるもの)がコロナ禍のオンライン授業では一定の役割を果たしました。これらの機器を通じて、アンケート調査などの実施を通じて、早期発見を進め、児童生徒の不安や生活リズムの乱れ等に気付くことができる環境整備を行なっています。

教育機会確保法が促す「不登校の脱スティグマ化」

また、教育機会確保法という法律により、不登校は「問題行動」ではなく、「社会的自立」に向けた成長のための大切なプロセスであると公的に位置づけられました。子どもには休養が必要であるという考えが法的に裏付けられ、無理に登校しなければならないという保護者や子どもの強い心理的圧力が和らぎました。

在宅・外部学習を可能にする「出席扱い」制度の柔軟な運用

さらにこの法律は、「出席扱い」という仕組みを柔軟に使えるようにしました。パソコンなどを使った自宅での学習や、国が認めた民間の施設での活動も、条件を満たせば学校の出席として認められるようになったのです。学業や成績の不安を抱えることなく、心身の不調を感じる生徒が安心して休息と学習を両立できる環境が整備されたことが、新規増加率の抑制に貢献しているのかもしれません。

教育サポートを担うプレイヤーの多様化

さらに、学びを支える場が広がっていることも、新規数抑制に寄与している可能性があります。

通信制高校の急増と多様な進路の形成

近年、通信制高校に通う生徒の数は急速に増えています。令和6年度の調査では、在籍者数が30万5,221人に達し、これは全高校生のおよそ10人に1人にあたります。これは、中学校時代に不登校を経験した生徒が選ぶ主な進学先の一つです。従来の教育に馴染めない子どもたちにとって、学びを継続できる、魅力的な新しい道が大きく広がっています。

通信制高校(や中学校)が隆盛したことは、不登校の統計に影響を与えています。統計上、新規不登校者数が減っているのは、この通信制高校(や中学校)などの別の学び場へと移っている可能性があるためです。

予防的支援を担う学校現場の「チーム学校」体制の深化

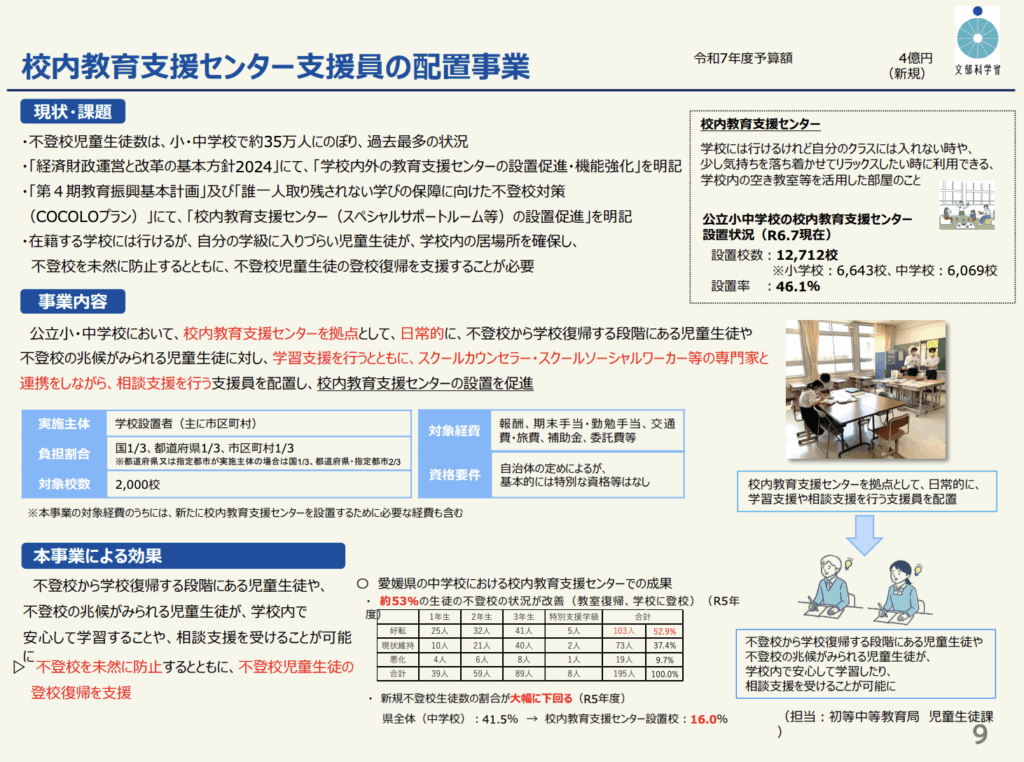

不登校の新規発生を抑える上で、学校現場での「未然に防ぐ」支援も強化されています。

「チーム学校」という考え方では、担任の先生だけでなく、専門知識を持つ教職員(養護教諭や専門スタッフなど)が協力し合う体制が取られています。これにより、一人の生徒の状況を多方面から見て評価し、問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でサインを見つけ、適切な対応をすることが可能になりました。

学校の中や外に作られた「教育支援センター」の拡充が行われています。これは、通常の教室環境に馴染めない生徒に対して、安全で心理的な負担が少ない居場所と学びの機会を提供するものです。特に学校の中に設置されたセンター(校内教育支援センター)では、新規に不登校になる生徒の割合を著しく抑える効果が確認されており、新規不登校者数の減少に直接的に貢献している強力な証拠となっています。 (↓不登校児童生徒への支援について(文部科学省 令 和 7 年4月10日 教育課程企画特別部会 資料1ー2)

持続可能な支援体制の構築へ:今後の課題と十数年にわたる広範なサポートの必要性

不登校に対する公共(学校や行政)と民間のサポート体制ができつつありますが、いくつかの課題も残されています。

公共のサポート役が抱える「脆さ」

不登校をサポートする専門家として、スクールカウンセラー(SC)は心の問題を支援し、スクールソーシャルワーカー(SSW)は、貧困や家族の事情といった生活上の課題を解決するための手助けをしています。文部科学省も、これらの専門家が積極的に活動していることが、不登校の増え方が鈍化した一つの要因ではないか、と分析しています。

しかし、この重要な支援体制には大きな弱点があります。それは、これらの専門家のほとんどが不安定な非正規の働き方に依存していることです 。具体的には、SCの99%、SSWの85.5%が非正規雇用です。この不安定な雇用形態は、支援体制全体の持続可能性に対する脅威だと考えられます。

総数は高いまま続く予測と長期的な支援の必要性

新たに不登校になる生徒の数は抑えられ始めていますが、すでに不登校になっている35万人を超える膨大な数の子どもたちが、これから数年間かけて学校教育のシステムを通過していきます 。そのため、不登校の子どもたちの総数(累積数)は、今後数年間にわたって高い水準でとどまると予測されています 。

これは、単に「予防」に力を入れるだけでは不十分であることを意味します 。むしろ、すでに不登校状態にあるこの大規模な集団に対し、いかに効果的な支援を続けて提供し、彼らが社会の中で自立できる道につなげていくかという長期的な戦略が不可欠になります。この取り組みは、今後十数年にわたって必要となるかもしれません。

良い取り組みを持続させるために

現在の不登校の増加率が抑えられたという一つの結果を今後につながる確かなものにするためには、まず、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーといった専門職の身分を安定させ、常勤や正規の雇用に変えることは検討する必要があるでしょう 。これにより、彼らが学校のチームの一員として長く働き、信頼関係に基づいた質の高いケアを提供できるようになります。

また、フリースクールや通信制高校といった民間の代替教育の場が急速に増えていますが、これらの教育の質が保たれているか、を確認したり、官民のプレイヤーの連携を確立することも重要になってくるでしょう。

不登校を通じた新しい学びのモデルと可能性についての考察

この新しい学びのモデルは、従来の「学校(教室)に毎日通う」という単一のモデルから脱却し、以下のような特徴を持つと考えられます。

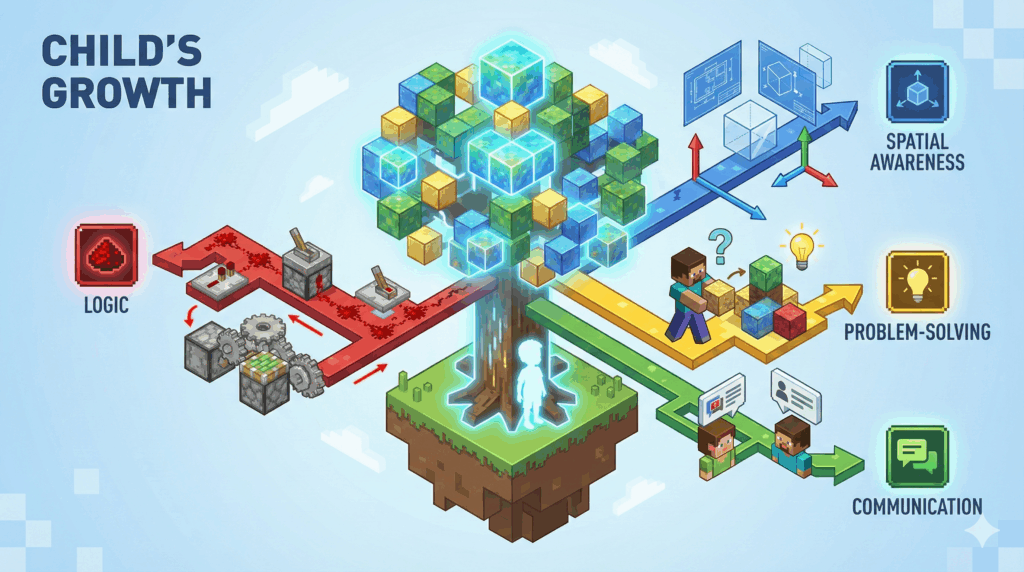

- 「学びの場のハイブリッド化」 GIGAスクール構想と「出席扱い」の柔軟化は、「自宅のPC前」「民間のフリースクール」「校内の支援センター」そして「既存の教室」といった、物理的に異なる複数の場所を「正規の学びの場」として公的に認めました。これにより、生徒は自身の心身の状態や特性に合わせて、学ぶ場所を柔軟に選択・組み合わせることが可能になります。

- 「教育のパーソナライズ化」の進展 「チーム学校」や支援センターの取り組みは、画一的な集団教育では対応しきれなかった個々の生徒のサインを早期に察知し、専門家が連携して個別対応するモデル(=パーソナライズ化)が強化されていることを示しています。

- 「ウェルビーイング(心身の健康)の優先」 教育機会確保法が「休養の必要性」を明記したことは、教育の前提として「子どもの心身の健康」を最優先する価値観へのシフトを意味します。無理な登校を強いるのではなく、まず心身を回復させ、その上で最適な学びの形を模索するというプロセスが正当化されました。

この新しいモデルが持つ可能性

この「ハイブリッドで、パーソナライズされた、ウェルビーイング優先の」学びのモデルは、不登校の生徒に限らず、日本全体の教育のあり方を根本から変える大きな可能性を秘めています。

- 「不登校」という概念の変容: 学びの場が多様化し、自宅や外部施設での学びが「出席」と認められるのが主流になれば、「学校に行かない=不登校=問題」という従来のスティグマは薄れていきます。将来的には、生徒が自分に合った学習ポートフォリオ(教室での授業+オンライン学習+探究活動など)を組むことが当たり前になり、「不登校」という言葉自体が意味を持たなくなるかもしれません。

- 多様な才能の開花: 従来の教室環境に馴染めなかった子どもたち(例えば、特定の分野に強い関心を持つ子、対人関係が苦手な子、静かな環境を好む子など)が、通信制高校やオンライン学習といった自分に合う環境で学びを継続できるようになります。これは、これまで学校システムからこぼれ落ちていたかもしれない多様な才能を育む土壌となります。

- すべての生徒への恩恵: この柔軟なモデルは、不登校の生徒だけでなく、病気療養中の生徒、スポーツや芸術活動に打ち込む生徒、あるいはギフテッド教育が必要な生徒など、従来の学びの仕組みから一時的に、あるいは恒常的に外れるすべての生徒にとってのセーフティネットとして機能します。

不登校問題への対応として進められたGIGAスクール構想や法整備、支援モデルの多様化は、期せずして、固定化されていた日本の教育システムに風穴を開け、個人を基点とした新しい学びのスタンダードを生み出すきっかけとなったと振り返る時が来るのかもしれません。

体験会のお申込みはこちらから!体験会の前に保護者様のみでのご相談会を行うことも可能です。ご相談は無料です。20分からでもまずは、気になることご不安なことをお話ください。

個人レッスン向けのゲムトレpersonalもご好評をいただいています。

ゲームを通して、生活を整える。ゲームの学びについて不登校の専門家・小幡和輝が解説します。

不登校時に気になる自宅での学びの出席扱い適用についてと、ゲームの役割についての記事です。

不登校のお子様がいらっしゃる保護者のゲムトレへのお声を集めたページです。こちらもご一読いただければと思います。