不登校の家庭教師、勉強だけ? ゲームで変わる「学び」と「コミュニケーション」の新しい形

お子さんが学校に行かない日々が続くと、「学習の遅れが心配…」という焦りや、「家での会話が減って、どう関わればいいか分からない」といったコミュニケーションへの不安を抱えていらっしゃるかもしれません。

その対策として「家庭教師」を考えても、「勉強がプレッシャーにならないか」「知らない大人と合わなかったらどうしよう」と、一歩を踏み出すのに慎重になるお気持ちは当然のことです。

しかし今、不登校のお子さんをサポートする家庭教師の役割は、「勉強を教える」だけではなくなっています。

学習支援はもちろんですが、それ以上に、親御さんでも先生でもない第三者としての「話し相手」や、心の安定を支える「コミュニケーション支援」が重視されているのです。

さらに最近では、お子さんの「好き」に寄り添う新しい形として、ゲームを一緒に楽しむことから信頼関係を築くサポートも注目されています。

この記事では、不登校時の学習の選択肢から、ゲームが持つ「学習」と「コミュニケーション」を補う可能性まで、お子さんに合った「学びの形」を見つけるためのヒントをご紹介します。

目次

不登校のお子さんの「学習」と「関わり」、どう支えるか悩んでいませんか?

不登校のお子さんをそばで見守る中で、「学習」と「人との関わり」の二つの面で、どうサポートすれば良いか悩まれている保護者の方は少なくありません。

「学校に行けない間の勉強、どうしよう…」という焦り

「学校の授業がどんどん進んでしまい、勉強が遅れてしまったらどうしよう」「この先の進路にも影響するのでは?」と、学習面での遅れに対する焦りや不安を感じるのは、とても自然なことです。

「勉強以前に、会話が減った…」コミュニケーションへの不安

また、「自宅にいる時間は増えたのに、親子での会話が減ってしまった」「日中何を考えて過ごしているのかわからず、どう関わればいいか…」といった、勉強以前のお子さんとのコミュニケーションや心の状態について、心配される声も多く聞かれます。

選択肢としての家庭教師、でも「合うかどうか」が心配

そうした学習面やコミュニケーション面の不安を解決する選択肢として「家庭教師」が浮かびますが、「知らない大人と向き合うことは、かえってプレッシャーにならないか」「お子さんと先生の相性が合わなかったらどうしよう」と、新しい一歩を踏み出すことにも慎重になりますよね。

不登校の学習方法:家庭教師とホームスクーリング

学校に行かない間の学習方法として、家庭教師とホームスクーリング(自宅学習)には、それぞれ良い面と考えるべき点があります。

メリット:マンツーマンで学習を補完できる家庭教師

家庭教師は、お子さんの理解度やペースに合わせて、1対1でじっくり勉強を見てくれるのが一番の利点です。遅れてしまったと感じる部分にも、集中して取り組むことができます。

デメリット:相性や学習「以外」のサポートへの懸念

一方で、先生とお子さんの相性が合わないと、かえって負担になることもあります。また、勉強は教えてくれても、心のケアや話し相手といった学習「以外」のサポートをどこまで期待できるかは、先生によります。

メリット:自分のペースで進められるホームスクーリング(自宅学習)

ホームスクーリング(自宅学習)は、何よりお子さんの体調や気分を優先し、プレッシャーなく自分のペースで学べる点が魅力です。好きな分野を深く掘り下げることもできます。ホームスクーリングについてはゲムトレの保護者の方も、取り組み方を紹介する書籍を出されています。

デメリット:保護者の負担と社会的なつながりの確保

その反面、学習計画を立てたり、教材を選んだりする保護者の方の負担が大きくなりがちです。また、自宅が中心になるため、同年代の子どもたちと関わる機会をどう作るか、考える必要があります。

不登校支援の家庭教師は「勉強を教えるだけ」ではない

「家庭教師」と聞くと、勉強を教える先生というイメージが強いかもしれません。しかし、不登校のお子さんをサポートする場合、その役割は勉強だけにとどまりません。

求められるのは「学習支援」+「コミュニケーション支援」

もちろん、学習の遅れを取り戻す「学習支援」も大切です。ですが、それと同じくらい、人との関わりをサポートする「コミュニケーション支援」が重要視されます。社会とつながる一つの窓口としての役割が期待されています。

「話し相手」としての役割:第三者だからこそ話せること

家庭教師は、親御さんでも学校の先生でもない「第三者」です。だからこそ、お子さんが家族には言いにくい本音や悩みを打ち明けやすい「話し相手」になることができます。利害関係のない「お兄さん・お姉さん」のような存在は、大きな安心感につながります。

お子さんの「好き」に寄り添うメンタルサポートの重要性

すぐに勉強を始めるのではなく、まずはお子さんの「好き」なこと、例えば趣味や関心のあることに寄り添う姿勢が大切です。好きなことを共有できる相手がいることは、心の安定(メンタルサポート)につながり、信頼関係を築く第一歩となります。

新しいコミュニケーションの形:「ゲーム」が家庭教師のツールに?

最近、不登校のお子さんをサポートする新しい形として、家庭教師が「ゲーム」をコミュニケーションの道具として使う動きが注目されています。

なぜ今、不登校支援で「ゲーム」が注目されるのか

多くのお子さんにとって、ゲームは普段から親しんでいる、安心できる世界です。「勉強」となると身構えてしまうお子さんでも、「ゲーム」という共通の話題であれば受け入れやすい場合があります。

「勉強しよう」ではなく「一緒に遊ぼう」から始まる関係性

従来の家庭教師のように、いきなり「勉強しよう」と切り出すのではありません。「まずは一緒にゲームで遊ぼう」と誘うところから関係性を始めます。この「遊び」の時間が、お子さんの心の緊張をほぐし、先生との信頼関係を築くための大切なステップになります。

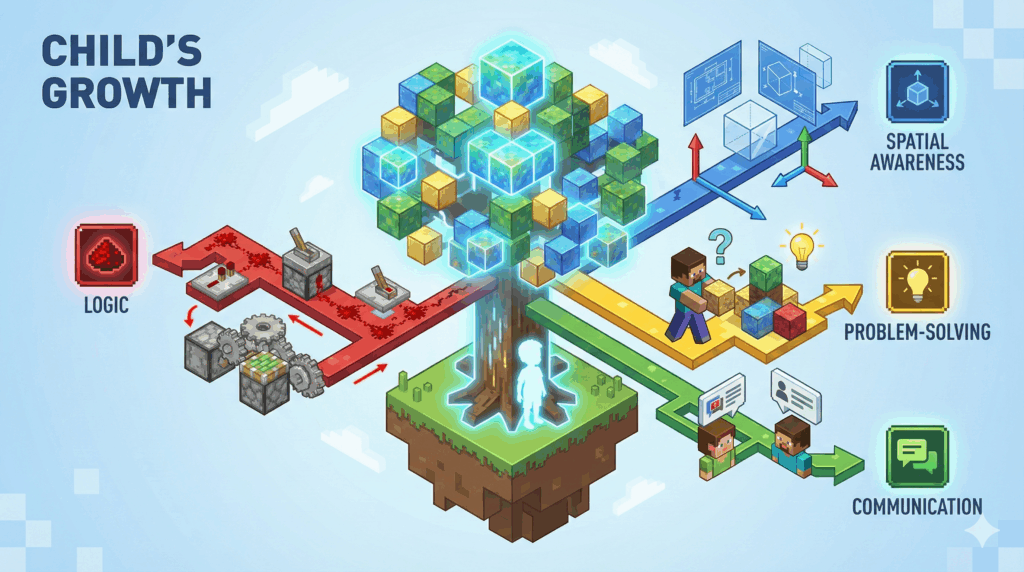

ゲームが持つ、学習以外の要素を補完する力

実はゲームには、ただ楽しむだけでなく、学習以外の重要な要素、例えば人とのやり取りや協力する力を補ってくれる大きな可能性が秘められているのです。

ゲームが果たす「学習」と「コミュニケーション」の補完的な役割

ゲームは「遊び」ですが、不登校のお子さんにとって、「学習」や「コミュニケーション」を補う大切な役割を果たす可能性があります。

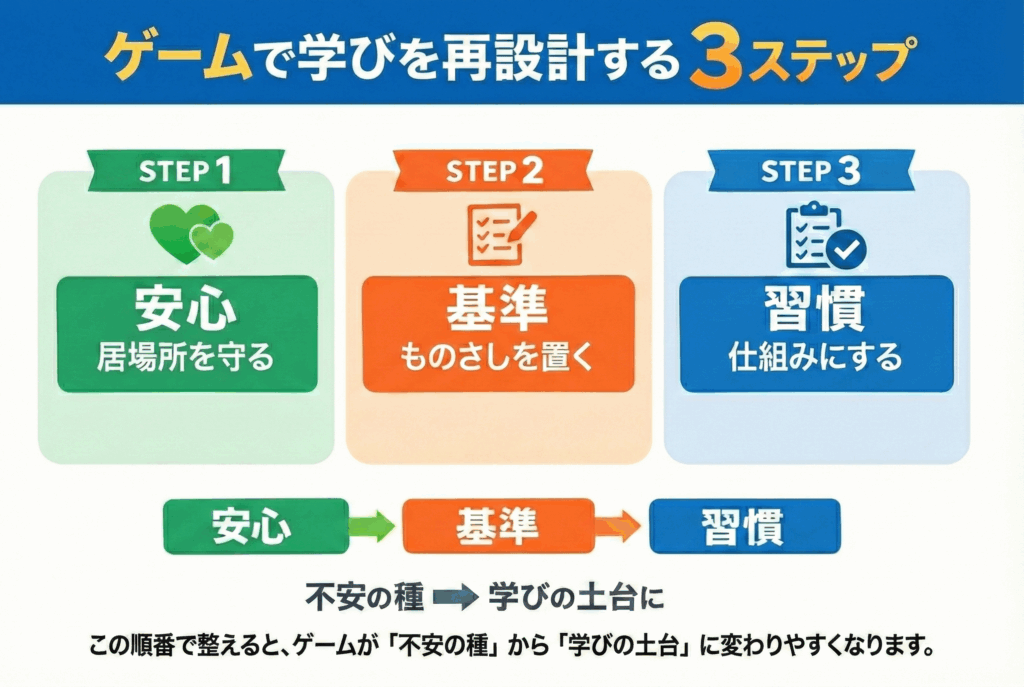

可能性1:心理的安全性を確保し、自然な会話を生む(コミュニケーション補完)

勉強のように「評価される」プレッシャーがないゲームの世界は、お子さんにとって「安心できる場所」になり得ます。先生と共通の敵を倒したり、協力して何かを作ったりする中で、自然な会話が生まれやすくなります。直接話すのが苦手でも、ゲームを介することでコミュニケーションがスムーズになるのです。

可能性2:「好き」を起点にした成功体験と自己肯定感の醸成

自分の「好き」なことや得意なゲームであれば、お子さんは積極的に取り組めます。「クリアできた」「先生より上手くできた」といった小さな成功体験は、「自分にもできる」という自信、つまり自己肯定感を育むきっかけになります。

可能性3:遊びから学ぶ「統合的な学習環境」への入り口

ゲームには、戦略を練ったり、課題を解決したり、チームで協力したりと、様々な要素が含まれています。「遊び」に夢中になる中で、自然と「考える力」や「計画性」が養われることも。これが、机に向かう勉強とは違う「学び」への入り口となる可能性を秘めています。

「ゲーム×家庭教師」導入のポイントと注意点

ゲームを通じたサポートは魅力的ですが、導入する際にはいくつか確認しておきたいポイントがあります。

学習とゲームのバランスをどう取るか

「ゲームばかりになって、勉強がおろそかにならないか」と心配されるかもしれません。大切なのは、ゲームを「関係づくりの入り口」として、そこからどう学習につなげていくかの計画です。サービス提供会社や先生と、学習と遊びのバランスについて事前に話し合っておくことが重要です。

お子さんの「好き」を尊重するサービス・先生の選び方

お子さんの「好き」なゲームや世界観を、先生がどれだけ理解し、尊重してくれるかが鍵となります。お子さんの興味に寄り添い、否定せずに受け止めてくれるサービスや人柄の先生かを見極めましょう。

まずは「体験」で相性を見極めることが重要

何よりも大切なのは、お子さんと先生の「相性」です。勉強であれゲームであれ、最終的には「人と人」の関わりになります。多くのサービスには体験利用がありますので、まずはお子さんがその先生と「一緒にいても大丈夫そうか」を、ご自身の目で確かめてみてください。

まとめ:お子さんに合った「学びの形」を見つけるために

ここまで、不登校のお子さんが抱える学習やコミュニケーションの不安に対し、家庭教師が「勉強を教える」だけではなく、「心のサポート役」としての役割も担っていることをお伝えしてきました。特に最近では、お子さんの「好き」に寄り添う新しい形として、ゲームをコミュニケーションの入り口にする支援も注目されています。

家庭教師は「学習」か「コミュニケーション」か、目的を明確に

家庭教師を検討する際は、ご家庭が今一番サポートしてほしい目的を明確にすることが大切です。「まずは学習の遅れを取り戻したい」のか、それとも「勉強の前に、まずはお子さんが心を許せる話し相手や関わりが欲しい」のか。目的がはっきりすれば、お子さんに本当に合ったサービスを選びやすくなります。

ゲームも含めた多様な支援の形を知ることから始めよう

「勉強=机に向かうこと」だけが学びの形ではありません。ゲームを通じて関係性を築き、自信を取り戻すきっかけを作るなど、支援の選択肢は大きく広がっています。お子さんが安心して社会とつながる第一歩として、こうした多様なサポートの形があることを知り、ぜひ情報収集から始めてみてください。

体験会のお申込みはこちらから!

個人レッスン向けのゲムトレpersonalもご好評をいただいています。