「不登校でゲームばかり」は無駄じゃない?研究でわかるゲームの力と親子の新しい関わり方

お子さんが学校に行かず、一日中ゲームをしている姿を見て、「このままで大丈夫だろうか」「勉強もせず将来はどうなるのか」と、不安や焦りを感じていらっしゃる保護者の方は少なくありません。

その時間は、本当にただの「時間の無駄」なのでしょうか?

実は今、そのゲームがお子さんの「問題解決能力」やチームプレイを通じた「協調性」といった力を育む可能性が、世界的な研究でわかってきています。

この記事では、まず保護者の方が抱える「ゲーム依存」や「昼夜逆転」といった不安に寄り添いながら、ゲームで培われる意外な能力や、その子の「学びやすさ(認知特性)」にゲームがどう役立つかについて解説します。

そして、ゲームを頭ごなしに「禁止」するのではなく、親子の「話題」に変えるための具体的なヒントや、日常生活とのバランスの取り方までをご紹介します。

お子さんの「好き」を、未来の可能性につなげる第一歩として、ぜひご一読ください。

目次

なぜ不登校の子どもはゲームにハマるのか?よくある不安

お子さんが学校に行かずにゲームばかりしている姿を見ると、多くの保護者の方が強い不安を感じられます。

現実の学校生活で感じるプレッシャーや「うまくいかない辛さ」から離れ、ゲームの世界に熱中することで、安心感や達成感を得ているのかもしれません。

しかし、保護者の方にとっては、その姿が次のような具体的な心配につながってしまいます。

「勉強から逃げている」だけ?将来への焦り

まず、「勉強から逃げているだけではないか」という焦りです。学習が遅れてしまうこと、このまま社会に出ていけるのか、といった将来への不安は、保護者として当然の感情です。ゲームの世界にばかり居場所を求め、現実から目をそらしているように見えてしまいます。

昼夜逆転やコミュニケーション不足への懸念

次に、生活リズムの乱れも大きな心配事です。夜遅くまでゲームに没頭し、朝起きられない「昼夜逆転」の状態は、学校復帰をさらに遠ざけるように感じられます。また、家族との会話が減り、ゲームの中の仲間とばかり話している姿に、「コミュニケーションが取れなくなるのでは」と孤立を心配する声も多く聞かれます。

「ゲーム依存」という言葉への大きな不安

そして最も深刻なのが、「ゲーム依存」という言葉への不安です。「このままでは病気になってしまうのでは」「取り上げたらどうなるのか」と、ゲームそのものを「悪いもの」として敵視してしまいがちです。こうした不安を感じるのは、お子さんを想うからこそであり、決して特別なことではありません。

世界が注目!ゲームで培われる様々な能力と学習効果

「ゲームはただの遊びで、時間の無駄」というイメージは、今や世界的に変わりつつあります。実は、ゲームに夢中になることで、テストの点数では測りにくい「生きる力」や、学習につながる様々な能力が育まれることが、多くの研究でわかってきているのです。

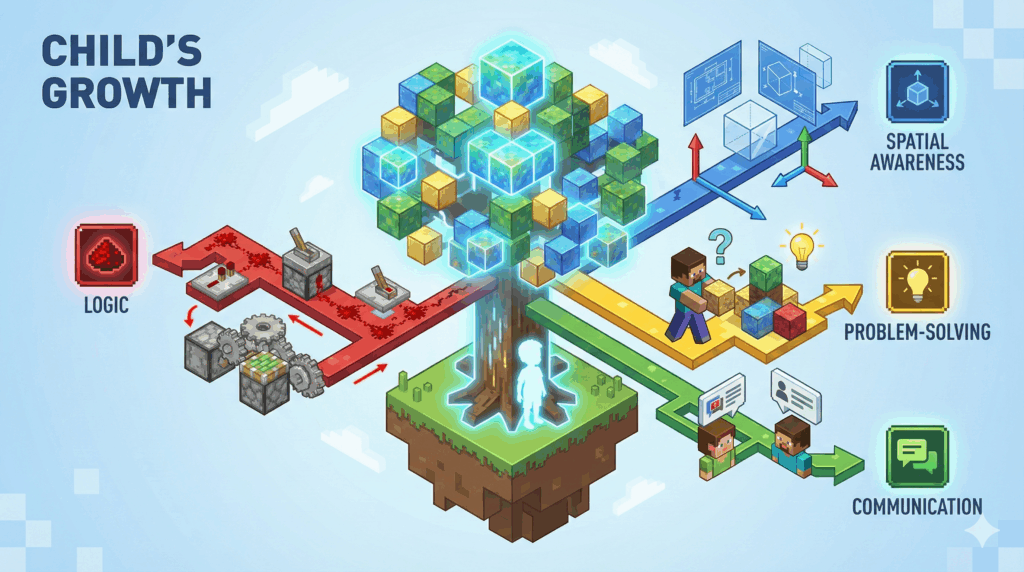

研究でわかってきた!ゲームが鍛える力(短期記憶・問題解決能力・空間認識など)

ゲームは、次々と現れる課題をクリアしていく連続です。目の前の敵をどう倒すか、難しいパズルをどう解くか、何度も試行錯誤するうちに自然と「問題を解決する力」が鍛えられます。また、ゴールするために「どのアイテムを、どの順番で使うか」といった「先を読んで考える力(戦略的思考)」や、ゲーム内の地図や物の位置を正確に把握する力も養われます。こうした研究は多く積み重なっており「なぜゲームをすると頭が良くなるのか」など書籍でも紹介されるようになってきました。https://newspicks.com/news/14654414/body/

チームプレイで養う「協調性」と「コミュニケーション能力」

特にオンラインゲームでは、仲間と協力する「チームプレイ」が欠かせません。一人では勝てない相手に対し、チャット(文字)や声で「今、助けて」「あっちへ行こう」と意思を伝え合い、自分の役割をこなす必要があります。こうした経験を通じて、現実の社会生活でも非常に大切な「協調性」や「コミュニケーション能力」が育まれます。

英語、歴史、プログラミング…「遊んで学ぶ」ゲームの可能性

ゲームが「勉強の入り口」になることも少なくありません。海外のプレイヤーと話したくて英語を学び始めたり、歴史を題材にしたゲームがきっかけで人物や出来事に興味を持ったり。ブロックを組み立てるようなゲームが、プログラミングの考え方に触れる第一歩になることもあります。「好き」だからこそ、夢中になって知識を吸収できるのです。ゲムトレの保護者の方もホームスクーリングの書籍の中で、ゲームを通した気づきについて書かれています。

「認知特性」に合わせた学習法とゲームの親和性

最近、「その子に合った学び方」がとても大切にされています。学校の授業のように、みんなで同じ教科書を読み、先生の話を聞くのが得意な子もいれば、それが苦手な子もいます。これは「認知特性」という、情報の受け取り方や理解の仕方の違いによるものです。そして、実はゲームこそが、この「一人ひとりの違い」に寄り添うヒントをたくさん持っているのです。

人それぞれ違う「学びやすさ」=認知特性とは?

「認知特性」とは、簡単に言えば「その人がどうやって情報を理解するのが一番得意か」という個性です。例えば、目で見た情報(絵やグラフ、文字)を記憶するのが得意な人(視覚優位)もいれば、耳で聞いた話(説明や音楽)を理解するのが得意な人(聴覚優位)もいます。他にも、言葉で論理的に考えるのが得意な人や、体験しながら覚えるのが得意な人など、本当に様々です。

なぜゲームは「没入」できる?認知特性を活かした学習設計

お子さんがゲームに夢中になる(没入できる)のはなぜでしょうか?それは、ゲームがこれらの「得意な感覚」を上手に刺激してくれるからです。ゲームには、きれいな映像(視覚)、効果音やBGM(聴覚)、そしてコントローラーを操作する感覚(触覚)など、様々な情報があふれています。さらに、「これをやったらこうなった」という結果がすぐにわかり、小さな成功体験(達成感)を積み重ねやすいように作られています。

視覚優位、聴覚優位…ゲームを通じた学習が注目される理由

学校の勉強が「主に文字を読み(視覚)、先生の話を聞く(聴覚)」という方法に偏りがちなのに比べ、ゲームはもっと多様です。目で見てすぐわかる映像でルールを教えてくれたり、音で危険を知らせてくれたりします。これが、特定の学び方が苦手なお子さんにとって、自分の得意な方法で理解できる「わかりやすい教材」となるのです。そのため今、このゲームの「夢中にさせる力」や「個性に合わせる力」を、学習分野で活かせないかと世界的に注目されています。

「禁止」から「共感」へ。ゲームを親子の話題にするヒント

お子さんがゲームに夢中になっていると、つい「やめなさい!」「時間の無駄!」と禁止したり、否定したりしたくなるかもしれません。しかし、頭ごなしに否定してしまうと、お子さんは心を閉ざし、ますますゲームの世界にこもってしまう可能性があります。

大切なのは、ゲームを「敵」と見るのではなく、お子さんを理解するための「話題」として捉え直すことです。

まずは「敵」視せず、お子さんの「好き」を理解する

保護者の方にとっては理解しにくいことでも、お子さんにとっては、そのゲームが現実の辛さから離れられる大切な「居場所」になっているのかもしれません。まずは「ゲーム=悪いもの」という見方を一旦横に置き、「どんなところが面白いんだろう?」と興味を持ってみることが第一歩です。その「好き」を否定しない姿勢が、信頼関係につながります。

「そのゲーム、どんな話?」小さな話題のきっかけ作り

いきなり勉強や学校の話をしなくても、「そのゲーム、流行ってるの?」「どんな話(ストーリー)なの?」「今、難しいところ?」など、お子さんの世界を覗くような軽い質問から始めてみましょう。もしお子さんが少しでも話してくれたら、否定せずに「へえ、そうなんだ」と聞くだけでも構いません。ゲームが、会話のきっかけを作ってくれます。一緒にゲームをすることもその先の会話をどんどん発展させていくことにつながるかも知れません。

ルールは「押し付け」ず「一緒に」考える

もちろん、生活リズムのために一定のルールは必要です。しかし、それを親が一方的に「○時まで!」と押し付けるのは逆効果になりがちです。「ご飯の時は一旦休もうか」「夜はこの時間までにしようと思うんだけど、どう思う?」と、お子さんの意見も聞きながら「一緒に」ルールを決めていく姿勢が大切です。ゲムトレでは朝ゲームをすることを推奨しています。

ゲームとの「上手な付き合い方」を見つけるために

これまで見てきたように、ゲームにはお子さんの能力を伸ばす可能性がたくさんあります。しかし、だからといって生活のすべてがゲームになってしまうのは、やはり心配です。大切なのは、ゲームの持つ良い面(メリット)を認めつつ、日常生活との「上手な付き合い方」=バランスをどう見つけていくかです。

メリットを活かしつつ、日常生活とのバランスを取る方法

ゲームを無理やり「禁止」するのではなく、生活の一部としてどう位置づけるかを考えてみましょう。最初から高い目標を立てる必要はありません。例えば、「食事の時間は必ずみんなで食卓につく」「夜寝る時間は少しずつ早めてみる」など、まずは小さな約束事から始めてみるのが現実的です。前のセクションでお話ししたように、ルールは一方的に押し付けるのではなく、お子さんの意見も聞きながら「一緒に」決める姿勢が大切です。ゲーム以外の「楽しい」時間(例えば、一緒に動画を見る、散歩するなど)を少しでも作れないか、探ってみるのも一つの方法です。

不安が強い時は?(スクールカウンセラーや専門機関への相談)

「ルールを決めようとしても、うまくいかない」「お子さんの昼夜逆転がひどく、どう接したらいいかわからない」「保護者自身の不安が強すぎて辛い」…そんな時は、決してご家庭だけで抱え込まないでください。保護者の方が追い詰められてしまう前に、外部の力を借りることはとても大切なことです。学校のスクールカウンセラー、地域の相談窓口、不登校のお子さんを支援するフリースクールやNPO法人、場合によっては医療機関など、相談できる場所はたくさんあります。ゲームとの付き合い方だけでなく、不登校そのものの悩みも含めて話を聞いてもらうことで、心が軽くなったり、新しい対応のヒントが見つかったりすることが多くあります。

まとめ:ゲームは「無駄」ではなく「可能性」

不登校のお子さんが一日中ゲームをしている姿を見ると、「勉強もせずに、このままで大丈夫だろうか」と、将来への不安を感じることもあると思います。

しかし、この記事で見てきたように、そのゲームには私たちが思う以上の「可能性」が秘められています。

世界的な研究では、ゲームが「問題解決能力」やチームプレイを通じた「協調性」を育むことがわかってきています。また、すべての子が教科書や授業で学ぶのが得意なわけではなく、ゲームのように映像や音を使って直感的に世の中の仕組みを学べる方が合っている(認知特性)お子さんもいます。

だからこそ、ゲームを頭ごなしに「禁止」するのではなく、まずはお子さんの「好き」を理解しようと「共感」することから始めてみませんか。「そのゲーム、どんな話なの?」と声をかけることが、親子の会話のきっかけになるかもしれません。

もちろん、生活リズムとのバランスは大切です。専門家の力も借りながら上手な付き合い方を見つけていく必要はありますが、ゲームは「無駄」な時間ではなく、お子さんの「可能性」を引き出し、社会とつながるための一つの大切なツールになり得るのです。

小幡和輝の著書『我が子が賢く育つゲーム力』のご紹介

※ゲムトレの体験会申し込みで全員にプレゼント!

ゲムトレ代表の小幡和輝の体験談とさまざまな事例を交えながら、ゲームが子どもの教育にどのようにつながっていくのかを書いた本をゲムトレ体験会に参加された方には無料でプレゼントしています!

扱っているゲームも幅広いので子育ての参考になれば嬉しいです。

また、教育系YouTuberの先駆けとして活躍されている

ヨビノリたくみさんとの対談を巻末に収録しました。

ゲームがいまの活動にどう繋がっているのかが知れる興味深い内容になっているのでこちらも合わせて読んでいただきたいです。

試し読みはこちらから!

体験会のお申込みはこちらから!

個人レッスン向けのゲムトレpersonalもご好評をいただいています。