「ゲームは時間の無駄」じゃない!人生に役立つゲームの力とは?

はじめに|「ゲームは時間の無駄」というイメージに向き合う

「ゲームばかりしていないで勉強しなさい」と言われた経験はありませんか?昔から「ゲーム=時間の無駄」というイメージは根強く、真面目に取り組むことが悪いことのように思われがちです。でも本当にそうでしょうか?この記事では、ゲームが持つ意外な力と、社会や教育の中で見直されつつあるゲームの価値について、わかりやすく紹介していきます。

マインクラフトなどゲームを用いた学習についてご紹介している記事もあります!

目次

なぜ「ゲームは時間の無駄」と言われるのか?

ゲームは「遊び」や「娯楽」としてのイメージが強く、勉強や仕事のように目に見える成果が出にくいため、無意味だと思われやすいのが現実です。また、長時間プレイによる生活リズムの乱れや依存の心配もあり、「悪いもの」として扱われることもあります。

実際のゲーマーが感じていることとは?

一方で、実際にゲームに熱中している人たちは「ただの遊び以上の価値」を感じています。仲間との連携、頭を使った戦略、粘り強さなど、ゲームを通して得られる力は少なくありません。「ゲームで学んだことが現実でも役に立った」と感じる人も多く、今やゲームは、ただの暇つぶしではなく、自分を成長させる手段として見直されつつあります。

\ 体験会参加で書籍無料プレゼント! /

ゲームのしすぎで困っているを

「学び」に変えるスクール

探究の目的を持つ良いゲーム時間へ

コミュニケーション力が自然と上がっていくゲーム体験

「ゲーム 時間 の 無駄」は本当?ゲームが育む3つの力

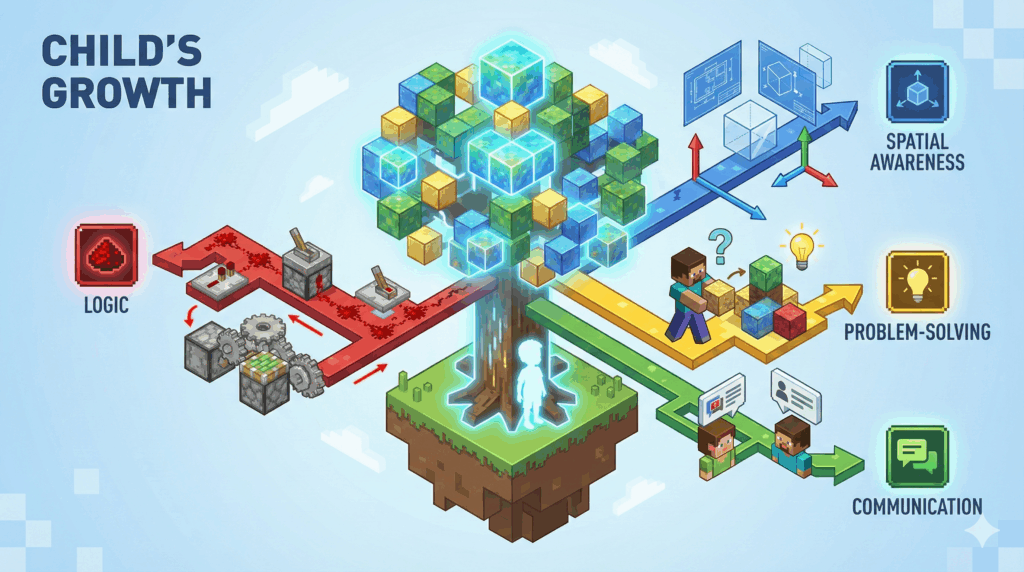

ゲームは「時間の無駄」と思われがちですが、実は人生にも役立つ力を育ててくれます。ここでは、ゲームを通して身につく3つの力をご紹介します。

① コミュニケーション力|協力プレイや対戦で得られる対人スキル

オンラインゲームでは、仲間と協力したり、相手と対戦したりする中で、自然と人とのやりとりが生まれます。うまく伝える力や、相手の気持ちを考える力が育ちます。

② 戦略的思考と問題解決力|勝つための試行錯誤が思考力を鍛える

どうすれば勝てるか、どんな動きがベストかを考える中で、頭を使う習慣が身につきます。試して失敗して、また考える。この繰り返しが大切な力になります。

③ 忍耐力と集中力|何度も挑戦することで得られる精神力

うまくいかない場面でもあきらめず、集中して何度もチャレンジすることで、根気や集中力が鍛えられます。これはゲームだけでなく、勉強や仕事にも役立つ力です。

世界の教育現場ではゲームが「学びの道具」に

日本では「ゲーム=遊び」というイメージが強いですが、世界ではゲームが学びの道具として注目されています。学ぶための手段として、ゲームが教育に活用される場面が増えているのです。

アメリカや北欧で進む「ゲームベースラーニング」とは?

「ゲームベースラーニング」とは、ゲームを使って楽しみながら知識やスキルを学ぶ方法です。アメリカやフィンランドなどでは、子どもたちがプログラミングや歴史をゲームで学ぶ授業が行われています。ゲームだからこそ、夢中になって学べるのです。物理をフォートナイトで学ぶカリキュラムもあります。

eスポーツが正式な教育プログラムに取り入れられている理由

eスポーツは単なる娯楽ではなく、チームワークや戦略力、判断力などを育てる競技として、多くの学校で正式なカリキュラムに組み込まれています。生徒同士の協力や自己表現の場としても活用されており、教育効果が認められています。国内でも、大学の入試に取り入られている例もあります。

なぜ世界では「ゲーム=時間の無駄」という発想が消えてきているのか?

海外では、ゲームが「遊びながら学べるツール」として定着しつつあります。その背景には、ゲームによって得られるスキルが社会でも通用することが証明されてきたからです。今では「ゲーム=無駄」という考えは、むしろ時代遅れと見なされつつあります。

基準を身につけて学んでいくことが、様々な学びや不登校と学びの両立についての記事もあります!

ゲームが上達することは「スキルアップ」と言える

ゲームがうまくなるということは、ただ遊びが上手になるだけではありません。実は、その裏にはたくさんの努力とスキルの成長があるのです。

プロゲーマーやストリーマーが社会的に評価される時代

今では、ゲームの実力を生かして活躍するプロゲーマーや、配信を通じて多くの人に影響を与えるストリーマーが注目を集めています。ゲームの上手さが仕事になり、社会的な価値として認められる時代になっています。

ゲームの上達が「考える力」と「工夫する力」の証明になる

ゲームがうまくなるためには、ただ反応するだけでなく、どう動くかを考えたり、新しい方法を試したりする必要があります。これは、自分で考えて工夫する力がついている証でもあります。

反射神経や判断力のトレーニングにもなる

特にアクションゲームや対戦ゲームでは、とっさの判断や素早い操作が求められます。プレイを重ねることで、反射神経や瞬間的な判断力が自然と鍛えられていきます。これも立派なスキルのひとつです。

それでも気になる「時間の使い方」問題|上手な向き合い方

ゲームに夢中になるあまり、「やりすぎじゃないかな?」と心配になることもありますよね。大切なのは、ゲームとどう向き合うか。上手に楽しむための考え方を紹介します。

依存との違いを知る|時間管理がカギ

ゲームを長時間やってしまうと「依存かも」と不安になることがあります。でも、好きなことに夢中になるのは自然なことです。大切なのは、自分で時間をコントロールできているかどうか。やる時間・やめる時間を意識するだけで、バランスよく楽しめます。

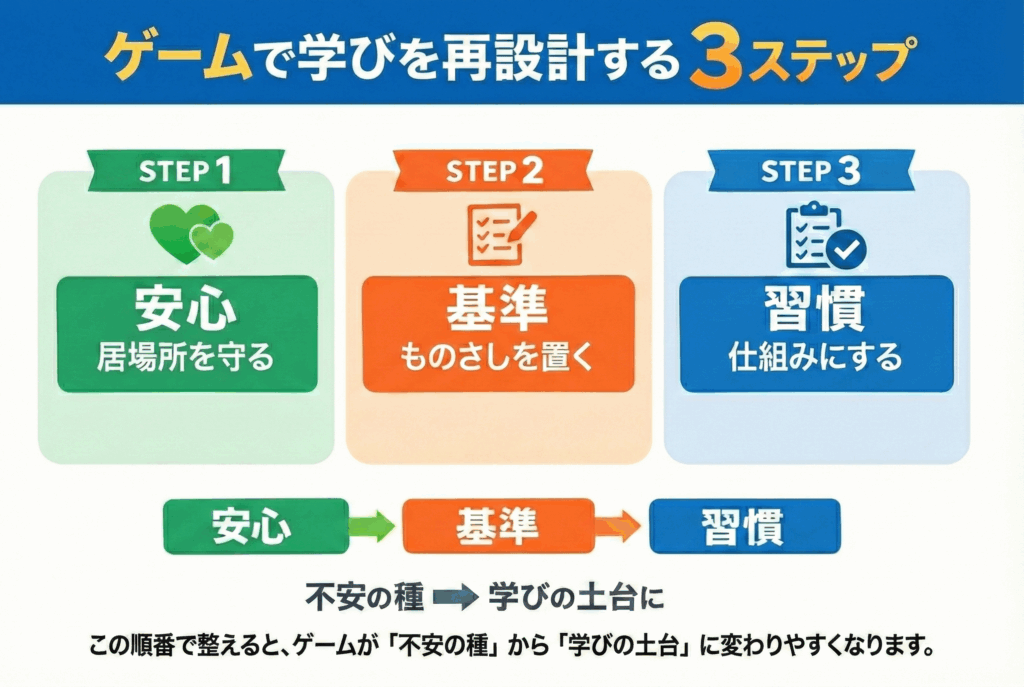

「目的意識を持ってゲームする」ことで得られる効果

「もっと上手くなりたい」「この技を習得したい」といった目標を持ってゲームに取り組むと、集中力が高まり、達成感も得られます。ただ遊ぶのではなく、自分なりの目的を持つことで、時間の使い方に意味が生まれます。

「無駄にしない」ゲーム時間の使い方のヒント

プレイした内容を振り返ったり、他の人と感想を共有したりすることで、ゲームの体験を深めることができます。また、短時間でも集中して楽しむ「メリハリプレイ」もおすすめです。自分にとって価値ある時間になるよう、意識してみましょう。ゲムトレでは朝からゲームをすることも推奨しています。

\ 体験会参加で書籍無料プレゼント! /

ゲームのしすぎで困っているを

「学び」に変えるスクール

探究の目的を持つ良いゲーム時間へ

コミュニケーション力が自然と上がっていくゲーム体験

まとめ|ゲームは「時間の無駄」ではない、未来を育むツール

「ゲーム=時間の無駄」と思われがちですが、実際はたくさんの学びと成長がつまっています。遊びの中には、コミュニケーション力、思考力、集中力など、人生に役立つ力が自然と育つ要素がたくさんあるのです。

今こそ「遊びの力」を再評価する時代

世界の教育現場では、ゲームを通じて学ぶことが当たり前になりつつあります。eスポーツやゲーム学習の広がりからもわかるように、「遊び」はもう無駄なものではありません。これからは、遊びの中にある可能性をきちんと見つめる時代です。

自分の成長のために、楽しみながらゲームを活かそう

ゲームをただの娯楽で終わらせるのではなく、「自分の成長にどうつなげるか」を意識して楽しむことが大切です。工夫しながら、仲間と協力しながら、ゲームをもっと前向きに活かしていきましょう。遊びは、あなたの未来を広げる力になります。

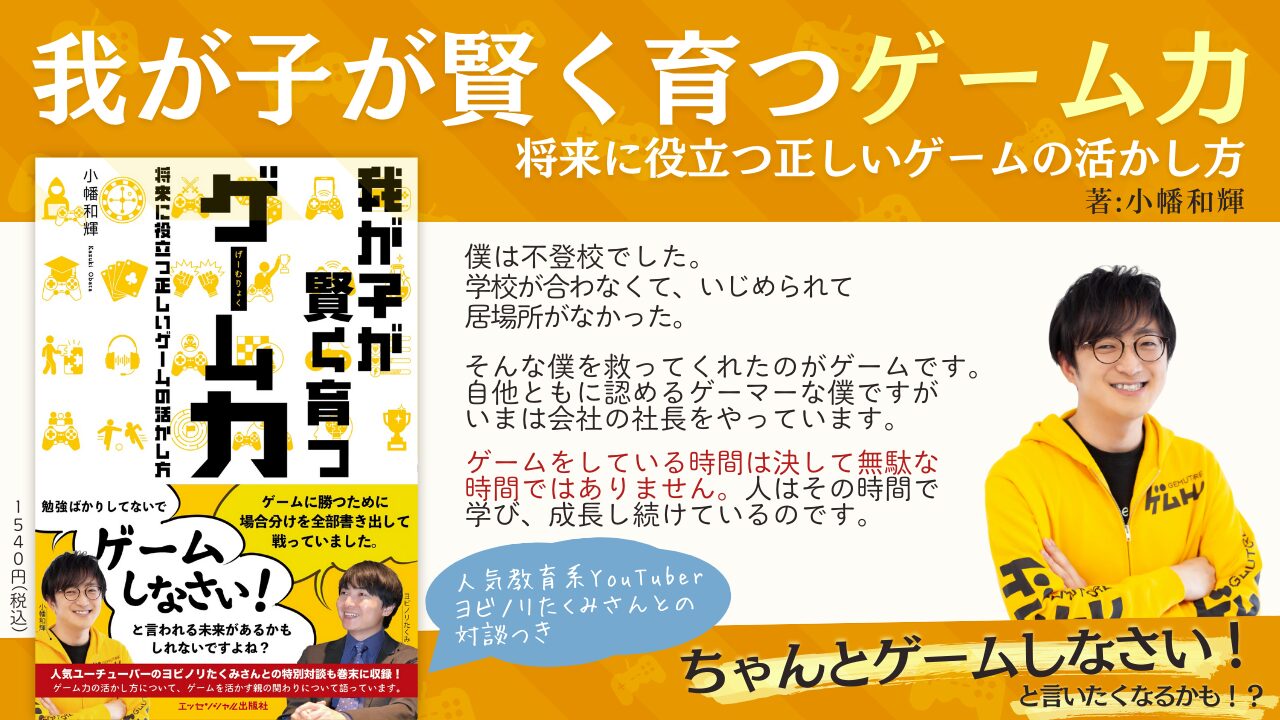

小幡和輝の著書『我が子が賢く育つゲーム力』のご紹介

※ゲムトレの体験会申し込みで全員にプレゼント!

ゲムトレ代表の小幡和輝の体験談とさまざまな事例を交えながら、ゲームが子どもの教育にどのようにつながっていくのかを書いた本をゲムトレ体験会に参加された方には無料でプレゼントしています!

扱っているゲームも幅広いので子育ての参考になれば嬉しいです。

また、教育系YouTuberの先駆けとして活躍されている

ヨビノリたくみさんとの対談を巻末に収録しました。

ゲームがいまの活動にどう繋がっているのかが知れる興味深い内容になっているのでこちらも合わせて読んでいただきたいです。

試し読みはこちらから!

体験会のお申込みはこちらから!

個人レッスン向けのゲムトレpersonalもご好評をいただいています。

不登校時に気になる自宅での学びの出席扱い適用についてと、ゲームの役割についての記事です。

不登校のお子様がいらっしゃる保護者のゲムトレへのお声を集めたページです。こちらもご一読いただければと思います。